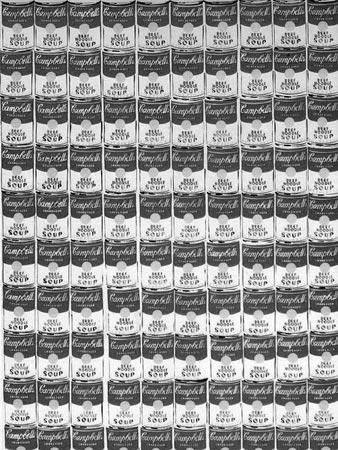

沃霍尔:《二百一十个可口可乐瓶》

沃霍尔:《二百一十个可口可乐瓶》

所谓“表面、缺乏内涵、无深度”,说到底,也就是缺乏意义。这种缺乏意义与深度的东西,与其说是艺术,不如说是商品。沃霍尔就曾直白地说,“商业”是最好的艺术:

商业艺术(business art)乃是“艺术”(Art)的下一个阶段。“我以一名商业广告艺术家(commercial artist)起家,希望能以一名商业艺术家 (business artist) 终了。在我从事过叫作“艺术”??或不管叫什么??的那件事之后,我跨进商业艺术。我想成为一名艺术商人(Art Businessman)或者商业艺术家。商业做得好是最令人着迷的一种艺术。在嬉皮的年代,人们贬抑商业这个概念??他们说:金钱是不好的。还有:工作是不好的。但是赚钱是一种艺术,工作是一种艺术,而赚钱的商业是最棒的艺术。”(《安迪?沃霍尔的哲学》,广西师范大学出版社2008年,第90页)

沃霍尔是一位实用主义者,他否认“纯艺术家”与“商业艺术家”之分,实际上否认雅俗之分,否认艺术与生活的界限,站在俗艺术的立场,坦言自己是“商业艺术家”,“商业艺术家”就是“卖艺术作品的人”(肯尼思?戈德史密斯编,《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,三联书店2007年,第440页),并据此认为“赚钱的商业是最棒的艺术”。他在商业社会制造时潮的框架内看待艺术家的成功,否认有永恒的艺术家,一切都在瞬息万变,每个人都能成为艺术家,“好像每年都出现一个属于那一年的艺术家”,“艺术家是任何一个可以把事情做好的人,像如果你可以把饭做好” (《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,第441、442页),这实际上取消了艺术家的内涵。在他看来,每个人只能风骚一时,很快就会被新的时潮淹没。这是快餐时代艺术家的命运。也正因为如此,他认为未来每个人都能当15分钟的名人,潮流的寿命还比不上用完即弃的纸尿片或安全套。

不像古典艺术家那样把艺术视为神圣的可以献身的事业,沃霍尔是把艺术作为获取个人名利、成功的职业来看待的。从事这种职业的人,就像一架机器一样,整日机械地劳作着,目的不是为了艺术,而是假借艺术的名义来赚钱。他说:

我猜我对于“工作”的解释非常宽松,因为我觉得光是活着就已经是一件大工程,而有时你还不见得想去做。被生下来就像是被绑架一样。然后被卖去当奴隶。大家随时都在工作。机器永远运转不停。即便是你睡着的时候。(《安迪?沃霍尔的哲学》,第93-94页)

对我而言,当我没有任何用钱摆不平的问题时,就是最好的时光。(《安迪?沃霍尔的哲学》,第115页)

这就是沃霍尔。他的可爱与可怕之处都在于,他不装,他很直率,直率得像个老顽童,但这种老顽童式的直率总是令人觉得有点儿残酷,有点儿狡黠。他说:“我认为每一个人都应该是一台机器。”(《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,第75页)他不承担任何道德责任,而是公开向世界宣称:赚钱、工作、商业都可以是艺术!于是,有人在看到他那些所谓的“艺术”时,不禁会发出窃窃疑问:他是一个撼动20世纪艺术界的天才?还是一个商业时代狡猾赚钱、炒作的“大赢家”?

艺术在以沃霍尔为代表的后现代艺术家那里,彻底沦为赚钱的工具。如果说,现代艺术家所宣称的“艺术之死”只是表明古典艺术终结的话,那么“艺术之死”在后现代艺术家那里则意味着艺术本身的终结。当一位诗人这样问询沃霍尔:“你觉得抽象表现主义怎么样?”沃霍尔坦率地回答:“艺术已经死了。”(《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,第83页)确实,对沃霍尔这样的艺术家来说,艺术已经真的死了。

1987年2月22日,沃霍尔死了。当年4月,Flash Art(《艺术快讯》)杂志刊登了保罗?泰勒对沃霍尔的最后一次访谈。这次访谈是围绕沃霍尔恶搞耶稣的画作《最后的晚餐》进行的,其中有两段对话颇值得玩味。第一段是:

PT PT(保罗?泰勒):他对我解释,过去要是把两个耶稣放在一张画里是一种亵渎。

AW(安迪?沃霍尔):他是听我说的。

PT:你尝试亵渎?

AW:对。(《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,第437页)

我们看到,跨越一切边界,同时亵渎、恶搞一切,在商业社会里制造轰动效应,这是沃霍尔以反叛的姿态赢得市场青睐的策略,在这种策略的背后,流露出的则是以沃霍尔为代表的后现代艺术家们难以掩饰的虚无感。我们来看第二段对话:

PT:如果你是现在开始一切,你会用完全不同的方式做事吗?

AW:我不知道。我只是努力工作。所有的事情都是幻象。

PT:生活是幻象?

AW:对,是的。

PT:什么是真实?

AW:不知道。

PT:有人知道。

AW:是吗?(《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,第445页)

“生活是幻象”(也有译为“生活是场梦”),这是沃霍尔人生底色的彻底流露。他是一位无反省的相对主义者,一位迷恋虚无的虚无主义者,这恰恰与他不断亵渎神圣的行为相互映衬,也正说明了他的制作为什么不做任何承诺。虚无主义、相对主义一直是实用主义的同谋,也是工具理性所滋生的仿象时代的孪生兄弟。

恶搞了一个世纪,沃霍尔死了,但他所制造的那种精神氛围并未就此散去。

历史感的消失让艺术成为无家可归的艺术

沃霍尔所制造的那种精神氛围正是我们正在经历的时代精神处境,至今仍在持续影响着后现代艺术的文化取向。无论他的绘画(如《玛丽莲?梦露》、《二百一十个可口可乐瓶》等),还是实验电影(如《吻》),都给我们复制了一个平面的、感官的、商业味道浓郁的世界。在这个世界里,没有意义,没有深度,没有原作,有的只是复制与仿象。

对于沃霍尔的作品,哈罗德?罗森伯格曾经批评说:“麻木重复着的坎贝尔汤罐组成的柱子,就像一个说了一遍又一遍的毫不幽默的笑话。”(尼古斯?斯坦戈斯编,《现代艺术观念》,四川美术出版社1988年,第247页)其实,沃霍尔是有意地以那种单调、无聊、拼贴、重复的方式,来传达商业社会带给人们的某种空虚、冷漠、错置、疏离的感觉,“因而它能引起无限的好奇心??是一种略微有点可怕的真空,需要用闲聊和空谈来填满它”(罗伯特?休斯,《新艺术的震撼》,上海人民美术出版社1989年,第307页) 。 因此,沃霍尔并不寻求意义与深度。对沃霍尔来说,他就喜欢平面的、琐屑无聊的东西。他说:

如果你想知道关于安迪?沃霍尔的一切,只要看表面:我的绘画、电影和我,我就在那里。没有什么隐藏在那后面。(《我将是你的镜子:安迪?沃霍尔访谈精选》,第150页)

我一向喜欢拿剩余的东西来创作,做剩余物的作品。那些被丢弃的东西,每个人都知道是不好的东西,我一向认为很有潜力变得有趣。(《安迪?沃霍尔的哲学》,第90页)

在以沃霍尔为代表的后现代艺术家那里,艺术本身存在的根基被挖掉了。我们看到,沦为消费意识形态仆役的后现代艺术家,更多地把艺术视为一种可消费的符号,要么把艺术视为一种附加的文化资本来装点消费者的文化身份,要么更多地用来满足感官的刺激与快适。这,终于导致艺术由世俗向恶俗的癌变,并最终取消了艺术自身存在的合法性。

在消费意识形态笼罩社会各个领域的时代,艺术本应带给人们的历史感消失了。人们没有过去,也没有未来,剩下的只是在一个没有质量的点上游荡,在这里跳舞,也在这里死亡。詹姆逊(詹明信)就曾明确指出后现代文化的“历史感消失”这一症候。他说:

在这种状态下,我们整个当代社会体系逐渐开始丧失保存它过去历史的能力,开始生活在一个永恒的现在和永恒的变化之中,而抹去了以往社会曾经以这种或那种方式保留的信息的种种传统。(弗雷德里克?詹姆逊:《文化转向》,中国社会科学出版社2000年,第19页)

历史感的消失,意味着人从此成为无家可归的人,同时意味着艺术成为无家可归的艺术。因此,后现代艺术欲走出当前的困境,当务之急便是挣脱价值平面化的牢笼,重新契接历史的深度。