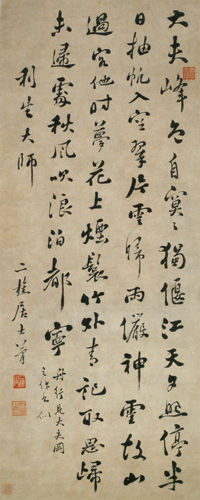

图1 黄丹书(1757~1808年),广东顺德大良人。年少能诗。乾隆六十年(1795年)举人,官训导。归乡后,筑听雨楼以诗书画结交吕翔、黎简、梁元?等。墨竹师李煜、夏昶。所作山水亦有逸致。书法行草最多,兼工篆、隶,

图1 黄丹书(1757~1808年),广东顺德大良人。年少能诗。乾隆六十年(1795年)举人,官训导。归乡后,筑听雨楼以诗书画结交吕翔、黎简、梁元?等。墨竹师李煜、夏昶。所作山水亦有逸致。书法行草最多,兼工篆、隶,

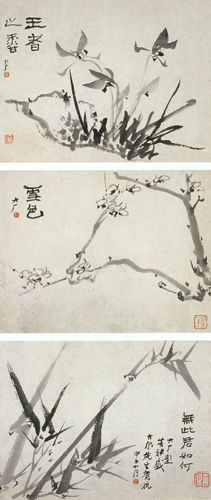

图2 居廉《墨戏小品》 纸本 18×23厘米×3 居廉(1828~1904年),广东番禺(今广州)人。巢从弟。善写花卉、翎毛、草虫及人物,设色妍丽,笔致工整。长指头画。居廉兄弟善用粉,以没骨“撞粉”“撞水”法追求特殊? onkeypress=

图2 居廉《墨戏小品》 纸本 18×23厘米×3 居廉(1828~1904年),广东番禺(今广州)人。巢从弟。善写花卉、翎毛、草虫及人物,设色妍丽,笔致工整。长指头画。居廉兄弟善用粉,以没骨“撞粉”“撞水”法追求特殊? onkeypress=

图3 温其球《松壑清吟图轴》 丙辰(1916年) 纸本 186×22厘米 温其球(1862~1941年),广东顺德人。曾入海军提督丁汝昌幕,献策以抗击日舰入侵,未被采纳,遂辞职南归广州而专心于画。山水、花卉均造诣甚深,山? onkeypress=

图3 温其球《松壑清吟图轴》 丙辰(1916年) 纸本 186×22厘米 温其球(1862~1941年),广东顺德人。曾入海军提督丁汝昌幕,献策以抗击日舰入侵,未被采纳,遂辞职南归广州而专心于画。山水、花卉均造诣甚深,山? onkeypress=

在收藏界,民间藏家向来是不可小视的,他们的藏品不仅仅是博物馆之外的补充,有时还可能对文博界、艺术界产生重大影响,甚至也有可能导致新观点的产生或改写某些历史。

跛庐吴卫宇先生,其收藏之富自不待言,仅书画一项,即让人大饱眼福,浮想联翩。从2010年出版的《跛庐藏绳??书画篇》中,我们看到其所藏大多为明清和民国名臣大吏风雅文人、艺坛高士的作品,不少作品堪称杰构。就画而言,有被王时敏评为“神韵生动,应在妙品中”的王武的扇面《蝶恋花图》,有“费派”之称的费丹旭扇面《随园垂钓图》,有人称“岭南四家”之一的黄丹书的《芝兰图》扇面(图1),有宫廷画家万上遴的《溪山渔隐图轴》,有让谢兰生“敛手退避”的蒋连的《残妆寂寥图轴》,有被称为清代画石第一的周棠的《玲珑奇石图轴》,有“岭南画坛二苏”之一苏六朋的《辇路风香图扇面》,有为慈禧画百花寿屏而名动公卿的居廉的《墨戏小品》(图2),有海派重要画家之一的汪琨的《看梅图》扇面,等等,它们皆能代表绘画作者的风韵、神采和审美追求,对我们认识清代以来画坛的丰富多彩和其时的文人特质当有不小的帮助。而岭南近现代名家高剑父、高奇峰、温其球(图3)、卢子枢的作品,又让我们认识到近代岭南画坛两种迥异的审美风尚,一种是致力于中国画改革、受西风影响的一脉,一种是坚守中国画传统、从中创意造景、卓然成家的一脉,对比之中当有不少慨叹。至于看到外交家曾纪泽、篆刻家易大厂、金石学家吴大、古文字学家容庚等人的绘画作品,我们在窥见这些名家更丰富的一面的同时,也会敬服于他们全面的人文修养。当然,在面对吴昌硕、丰子恺、陆维钊这些美术史上重要人物的作品时,我们自然珍惜这难得的眼福了。跛庐的这些绘画藏品,分明也能勾勒出清代至近现代的一幅美术小史了,对于“赏者”,这样的“美遇”是相当难得的。吴卫宇先生不吝将之公之于众,编印成册,是造福于艺术界的一件善事。如更有有心人将鉴赏工作做足,撰成煌煌大著,则更是美术界的一大美事了!

跛庐的书法藏品,是让我更感兴趣的,我在认真“赏”了一通之后,获取了不少新的信息,也形成了一些想法,在此不妨说出来与大家分享。

清代的书法史在风格体系上有着这样的一条嬗变脉络,即二王书风??颜真卿书风??碑派书风,这种嬗变体现了审美趣味的不断变化,也折射出时代气息、文化氛围对书法艺术的影响和冲击。特别在清中叶以后,颜真卿书风和碑派书风大行其道,前者以刘墉、翁方纲、何绍基等为代表延至钱南园、谭延、谭泽等,后者则线索众多,跛庐藏品中的李文田(图4)、郑孝胥、沈曾植、曾熙、叶公绰等均为碑派高人,而杨沂孙、罗振玉、章炳麟、简经纶(图5)等则是金石书法中的佼佼者。上述诸人再加上何焯(图6)、翁同、梁佩兰、吴荣光、陈鸿寿、张问陶、黎简(图7)等二王帖学名流,他们的作品一应地在跛庐中收藏,完全就能壮观、宏富地表现清代书法的面貌了。更让人激动的是,研究这些藏品,对探讨中国书法史在清代的起承转换和书法文化、审美观念在清代的重大变革有着相当重要的意义。我们将这一点揭示出来,也就能更全面地认识跛庐藏品的价值了。

从书家个案研究的角度说,跛庐所藏书法作品也给我们提供了不少颇有价值的信息。宋曹的《西湖竹枝词》长卷郁勃奇拙,雄强刚猛;梁同书的行楷《录柳州文》长卷严谨秀润,雅韵盎然;袁牧的《行书自作诗长卷》将颜真卿、苏轼的行书风味冶于一炉,宽博儒雅;杨沂孙的扇面一派晋唐小楷和章草急就章的气息,醇厚耐品,体态优悠;还有阮元、翁方纲、沈曾植的隶书别具一格、各具奇态。这些作品,都和我们常见的书家的主体创作风貌、意趣有相当的不同,这些不同意味着什么?是风格的多变性,还是创作心态的不同?是材质工具的影响,还是作者的有意探索?这其中无疑具有了很大的研究空间。再如郑孝胥扇面书写得更加灵动(图8),曾熙的稚拙之趣(图9),简经纶的章草章态,陈鸿寿的更显劲健、厚实,都在告诉我们,一个书家的风格层面不是单一的,而是丰富有趣的,要更完整地认识一个书家,还需更多地去接触他们的原生态的东西,多渠道地去发现他们更多的资料。

一个收藏家,如果能为世人提供真正有价值的藏品让人们去赏、去鉴,无疑是最幸福的。收藏与鉴赏密不可分,藏品离开鉴赏便失去社会作用,离开交易便失去经济意义。笔者对“交易”如同隔山,云里雾里。如董其昌那件长卷作品,宽绰淡雅,娴静自然,后有藏者题签,作品自属精品,价值必然不菲,但如何不菲,我等不知。我等属于“赏”者,注重的是眼福,赏而鉴之,鉴而赏之,也是一种幸福。收藏者与鉴赏者都有美好的幸福感,又因这种幸福感而生成对璀璨丰富的中国传统文化艺术的自豪感,则收藏的意义就更大了。

图1 黄丹书(1757~1808年),广东顺德大良人。年少能诗。乾隆六十年(1795年)举人,官训导。归乡后,筑听雨楼以诗书画结交吕翔、黎简、梁元?等。墨竹师李煜、夏昶。所作山水亦有逸致。书法行草最多,兼工篆、隶,笔画平正,气势沉劲。

图2 居廉《墨戏小品》 纸本 18×23厘米×3 居廉(1828~1904年),广东番禺(今广州)人。巢从弟。善写花卉、翎毛、草虫及人物,设色妍丽,笔致工整。长指头画。居廉兄弟善用粉,以没骨“撞粉”“撞水”法追求特殊效果,为时人所重,这种画法也成了“居派”绘画的特色。居氏兄弟开岭南画派之先河,对近代广东花鸟画坛影响巨大。

图3 温其球《松壑清吟图轴》 丙辰(1916年) 纸本 186×22厘米 温其球(1862~1941年),广东顺德人。曾入海军提督丁汝昌幕,献策以抗击日舰入侵,未被采纳,遂辞职南归广州而专心于画。山水、花卉均造诣甚深,山水学石涛,水墨淋漓,富有新意。1925年曾与李凤廷、潘景吾等人组织国画研究会。与伍德彝齐名华南20余年。

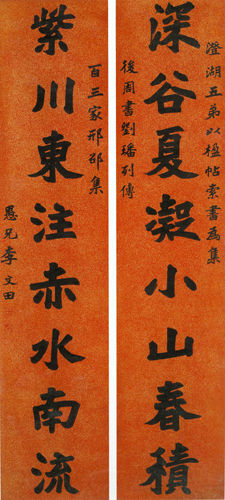

图4(左图) 李文田 楷书《深谷紫川八言联》笺本 149×33厘米×2 李文田(1834~1895年),广东顺德人。咸丰九年(1859年)探花,授编修。放苏、浙、川主考,官至礼部右侍郎。学问淹博,精金石碑帖书籍版本之源流。书宗北魏,而畅流于隋碑,所临唐碑,亦以隋碑笔意出之。

图4(左图) 李文田 楷书《深谷紫川八言联》笺本 149×33厘米×2 李文田(1834~1895年),广东顺德人。咸丰九年(1859年)探花,授编修。放苏、浙、川主考,官至礼部右侍郎。学问淹博,精金石碑帖书籍版本之源流。书宗北魏,而畅流于隋碑,所临唐碑,亦以隋碑笔意出之。

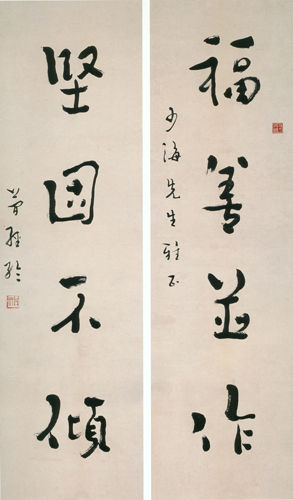

图4(左图) 李文田 楷书《深谷紫川八言联》笺本 149×33厘米×2 李文田(1834~1895年),广东顺德人。咸丰九年(1859年)探花,授编修。放苏、浙、川主考,官至礼部右侍郎。学问淹博,精金石碑帖书籍版本之源流。书宗北魏,而畅流于隋碑,所临唐碑,亦以隋碑笔意出之。图5 简经纶 行书《福善坚固四言联》

简经纶(1888~1950年),祖籍广东番禺,生于越南。其父与众华侨皆曾鼎力资助辛亥革命。简氏居于海外,治泰西文字之余,笃嗜汉学。及长回国,问经史于简竹居,叩书艺于康有为。日本侵华战争爆发,避难于香港,从学者颇众。1941年末,日占香港,翌年移家澳门,仍以课徒为事。战后返港,教学之余,隔岁或举办展览,力倡风雅,深为同道称许。简氏于书法、甲骨、彝铭、汉魏碑刻简牍皆遍习,甲骨大字多以茅龙笔,便面小字则借助钝嘴钢笔蘸墨写成。峭劲遒劲,与刀刻之意相合。

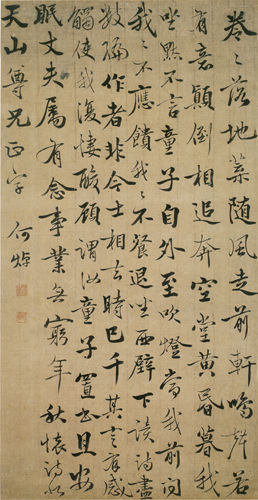

图6 何焯 行书《秋怀诗轴》纸本 64×33厘米 何焯(1661~1722年),号义门,江苏长洲(今苏州)人。其身材短小,麻面长须,有“袖珍曹操”之称。康熙间以拔贡值南书房,赐举人,康熙四十二年(1703年)复赐进士。博览群书,精通经史百家之学,长于考订,校勘古碑版最精。善书法,运笔圆劲,书态俊妍清逸,与姜宸英、汪士、陈奕禧称康熙四大家。

图6 何焯 行书《秋怀诗轴》纸本 64×33厘米 何焯(1661~1722年),号义门,江苏长洲(今苏州)人。其身材短小,麻面长须,有“袖珍曹操”之称。康熙间以拔贡值南书房,赐举人,康熙四十二年(1703年)复赐进士。博览群书,精通经史百家之学,长于考订,校勘古碑版最精。善书法,运笔圆劲,书态俊妍清逸,与姜宸英、汪士、陈奕禧称康熙四大家。

图6 何焯 行书《秋怀诗轴》纸本 64×33厘米 何焯(1661~1722年),号义门,江苏长洲(今苏州)人。其身材短小,麻面长须,有“袖珍曹操”之称。康熙间以拔贡值南书房,赐举人,康熙四十二年(1703年)复赐进士。博览群书,精通经史百家之学,长于考订,校勘古碑版最精。善书法,运笔圆劲,书态俊妍清逸,与姜宸英、汪士、陈奕禧称康熙四大家。图7 黎简 行书《舟行见大夫?诗轴》 纸本 85×45厘米 黎简(1747~1799年),广东顺德人。10岁能诗,出语即峻拔新峭。乾隆五十四年(1789年)拔贡,以父丧未赴廷试。足迹不逾岭海而诗名日起,钜公来粤者咸折节下交。生平擅诗、书、画三绝,书法欲追晋人,中年兼学李邕,晚年多写苏、黄,隶师熹平石经。画直造元四家堂奥而自出己意,卓然一大家。

图7 黎简 行书《舟行见大夫?诗轴》 纸本 85×45厘米 黎简(1747~1799年),广东顺德人。10岁能诗,出语即峻拔新峭。乾隆五十四年(1789年)拔贡,以父丧未赴廷试。足迹不逾岭海而诗名日起,钜公来粤者咸折节下交。生平擅诗、书、画三绝,书法欲追晋人,中年兼学李邕,晚年多写苏、黄,隶师熹平石经。画直造元四家堂奥而自出己意,卓然一大家。

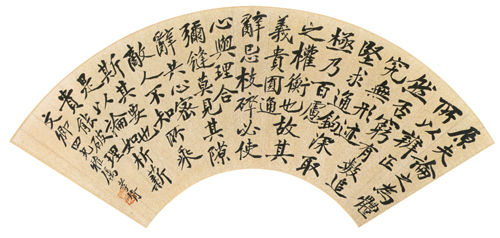

图7 黎简 行书《舟行见大夫?诗轴》 纸本 85×45厘米 黎简(1747~1799年),广东顺德人。10岁能诗,出语即峻拔新峭。乾隆五十四年(1789年)拔贡,以父丧未赴廷试。足迹不逾岭海而诗名日起,钜公来粤者咸折节下交。生平擅诗、书、画三绝,书法欲追晋人,中年兼学李邕,晚年多写苏、黄,隶师熹平石经。画直造元四家堂奥而自出己意,卓然一大家。 图8 郑孝胥 行书《原夫论之文扇面》 笺本 18×53厘米

图8 郑孝胥 行书《原夫论之文扇面》 笺本 18×53厘米