表演者/观众/镜子》

表演者/观众/镜子》

上海 ??“占领舞台”

时间: 2011年3月19日??2011年5月

策展人:比利安娜?思瑞克

从三月开始,时间跨度达一年多的“占领舞台”艺术项目在上海启动。这个计划包含一系列项目和展览,旨在从全球视角尝试并表现当代艺术的新趋势,包括艺术世界的核心人物挑战传统现场艺术的概念,并且挑战艺术被感知的常规方式。每一位艺术家的项目都具备了创造出“体验式”作品的条件,这是传统的“白立方“概念中很少能够被发现的。“占领舞台”包括现场艺术、表演、剧院、情境、行为和其它现场视角等,以一系列活动,情境和事件来重新激活在过去十年当代艺术领域中一些重要的篇章。在长达一年多的时间中,10个独立的项目将先后展开,每一个项目将会在不同的场所展现,从而给予艺术家一个特殊舞台设置用以探索各种创新的可能。展示的场所则取决于项目各自的特性,包括剧院,美术馆以及公共空间都会有所涉及。从三月开始,每个月最后一个周末都将有一位艺术家的作品被集中展示,在活动之后还会有艺术家的演讲及放映活动。

中国的行为艺术在过去十多年的时间里被许多艺术机构刻意地“边缘化”,“占领舞台”项目

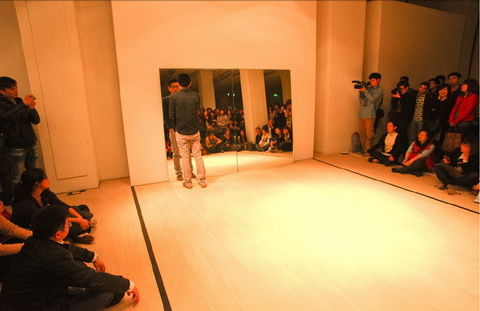

作为“占领舞台”项目的起点, 2011年3月19日在上海18号空间,李牧、唐狄鑫、王思顺、高铭研、张乐华、陆平原、胡昀受邀分别以自己的方式“回放”当代艺术史中的经典现场作品。胡昀在现场重新表演了丹?格拉汉姆1975年的经典现场作品《表演者/观众/镜子》。

通过亲身体验让艺术家重新思考“观看”??这一艺术中最基本的问题,再次将由原作所提出的一系列问题在今天置于艺术家和观众的面前。李牧则模拟了博伊斯的行为作品,头上贴上金箔,同兔子对话,玩耍,随手打开摆在桌子上的书(近年来的艺术、哲学、新闻等)念给它听,之后抱着它离开。王思顺以约翰凯奇的一次表演为契机,后者在表演时打开音乐厅大门,让街道喧嚣的声音在音乐厅回响。王思顺则在展览中拎起行李,走出展厅,独自去江滩或其他地方消遣掉这个夜晚。通过类似方式,中国的年轻艺术家与当代艺术史中带有现场性的作品之间建立起联系,并为艺术家和观众提供重新审视艺术史中的这些作品的契机,由此引发关于展览意义的重新思考:展览是否可以作为具有某种功能性的事件发生?如同学校或可进行自由讨论的空间,促使艺术家通过自己的作品来提供和分享知识。在这样的展览或项目发生的过程中,理论、实践、呈现等等所有因素都具备同等重要的作用。同时,一种更为积极的观众参与的方式也成为项目意图探索的题目。公众不再是一次活动的消费者,而成为艺术家的主体,成为整个项目重要的组成部分。与此同时,艺术家通过作品与公众建立新的关系,在当下环境中,向艺术家这一角色提出新的要求,通过艺术去发现生活中更多潜在的意义。