津海关发行的中国第一套邮票大龙邮票

津海关发行的中国第一套邮票大龙邮票

在天津海关关史陈列馆珍藏着一套津海关发行的海关大龙邮票,每每引来参观者的驻足观赏。喜欢集邮的朋友都知道大龙邮票是中国第一套邮票,可总有人纳闷:海关为什么会办理邮政业务呢?

同治三年(1864年),海关总税务司署由上海迁至北京,海关随之建立了自己的通讯机构,并逐步形成了海关管理各口有章,信件传递有序、按时递达的制度。外国领事馆的信函也“搭件并递”。之前由于太平天国运动的影响,除海关一线传递的信件无恙外,其他线路难保安全。因此清政府要求海关总税务司署担当外国领事馆信件传递重任,海关“代办邮政”的历史由此拉开了帷幕。按照总税务司署的指令,天津、上海、镇江、牛庄(今营口)、烟台5个口岸分别设立了海关邮务处(也称海关书信馆),海关邮务机构在传递海关书信的同时,承担了朝廷及各国领事馆、外国机构信件代办事宜。

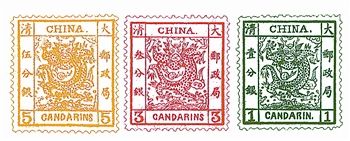

光绪四年(1878年)三月,海关总税务司赫德经总理衙门授权,指定津海关税务司德璀琳在天津开始筹备试办邮政。海关“代办邮政”正式转入“试办邮政”。德璀琳接到指令后急速办了三件事:在原有海关邮务机构的基础上,开办了我国第一家海关与商号合资的邮局天津华洋书信馆,并开始收递民众信件,打破了中国几千年来“官办官用”的规矩,开辟了“官办民用”的先河;同年五月一日,以津海关名义向社会公告了海关邮政的《资费表》,明确了海关邮递信件取费的统一价格;同年七月,由江海关(设在上海的海关)印制,津海关首发的中国第一套邮票海关大龙邮票,成为我国在国际邮政史上一颗耀眼夺目的亮点。今天,坐落在和平区解放北路111号的欧式三层洋楼,是我国保留下来的惟一的大清邮政官局,系当年津海关管理全国各口试办海关邮政的总局。

随着海关试办邮政制度、人员、机构等日臻完善,海关试办邮政18年的成功业绩得到了中国民众、外国驻华机构的认可。光绪二十二年(1896年),清政府收回海关邮政权并成立“大清邮政官局”,各口海关邮政机构统一更名为“大清邮政官局”,海关“试办邮政”结束。由于海关人、财、物的雄厚实力,总理衙门同意暂由海关“兼办大清邮政”。在此期间,海关一方面继续管理大清邮政局,另一方面也从机构、人员、房产等方面筹备前期移交事宜。清宣统三年四月(1911年5月),海关结束了代办、试办、兼办三个阶段共50年的邮政历史,将邮政业务全盘移交给清政府设立的邮传部,海关连同人员、房产、设施一并转为国家统一邮政局,交接与过渡工作历时5年,至1916年邮政业务彻底脱离海关,正式形成了中国独立自主的邮政机构并延续至今。

(来源:今晚网-今晚报)